英伟达CEO黄仁勋说,AI市场将会有10亿倍的增长。理由是,存在着“双重指数级增长”。所谓“双重指数级增长”是指,一是用户数量的指数增长,一是单次使用的计算量的指数增长(黄仁勋,2025)。用经济学的术语解释这两个指数级,一个是最终产品的效用增长,一个是提供单位效用的计算量的增长。然而,他由此得出AI市场要有10亿倍的增长似乎太过乐观了。因为这两个指数级增长不仅会叠加,还会相互抵消。

当然,对于英伟达来说,这个双重指数级增长的叠加意味着对计算量需求的增长。但仔细想想,单次使用或单位效用的计算量的增长还意味着什么?这就是单位成本的增长。也许黄仁勋们认为,这也不怕,因为计算效率也在增长,比如CPU的摩尔定律已被打破,有所谓黄氏定律,断言芯片性能每6个月提升1倍,AI算力在8年内增长千倍,更有10年内增长10万倍(黄仁勋,2025)。黄仁勋所说“单次计算量”指数增长,是因为“AI 不再是‘一次性’推理,而是需要‘思考’”,“思考的时间越长,答案的质量就越高。”并且是“多模态的”。然而,魔高一尺,道高一丈。计算速度虽然增长很快,但单位效用对计算速度的需求的增长更快。

具体来说,“思考”就是想得更聪明,更少错误。若朝这方面发展,就会出现规模效益递减的情况。因为大语言推理的已经达到了很高的水平,若想更上一层楼,只有发展更大规模的模型。已有业内专家说大模型不是越大越好,随着参数的增多会出现效益递减,且过度训练反而使误差增大(邓志东,2025,第35页)。况且,业内大佬已经指出,语言大模型虽然在形式化逻辑推理方面很有优势,但缺乏人类的“常识”。这就是对物理的、生物的或人类的运动或行为的预见(米歇尔,2021,第324~332页)。这在人类看来轻而易举,而对于人工智能来说,就要增加有关的知识储备和对真实世界信息的输入、辨识和计算,从而使计算量指数级的增长,但所带来的效用增量在人类看来却是微不足道的。

另一个方向,“多模态”是走向具身智能机器人所必需。实际上语言只是一维的,它是经过人类的抽象加工而形成的成熟材料。AI大佬杨立昆明确说,大语言模型是一条死胡同,它掌握的常识还不如一只野猫(杨立昆,2021,第68页),需要开发出懂得物理的“世界模型”;另一个大佬李飞飞则声言要从语言大模型走向“空间智能”,这至少是一个三维空间。而我们知道,这样的雄心需要将计算的维度从一维扩展到多维。而每增加一个维度,就会增加维度之间的组合数量,从而增加计算复杂度,使计算量大幅增加。然而计算所带来的效用却没有显著增加。人工智能通过蛮力搜索的预训练可以击败李世石(刘云浩,2025,第216页),但不能击败一个普通的家务人员。而对于人类来说李世石显然比家务人员要稀缺得多。

问题的关键是,“思考时间越长”,长多少?“答案质量越高”,高多少?“多模态”,多多少?效用提高多少?这很重要。如果为了质量高些,模态多些,而思考时间过长,计算量过大,就会提高最终产品的成本,进而它们的价格,却没有相应的效用增加。而在这一生产过程中,计算只是中间产品,它的价格和需求是由最终产品的价格和需求决定的。如果计算复杂度的增加速度超过计算速度的增长速度,单位最终产品的成本就会增加。这意味着,如果最终产品的效用增加有限,单位效用的价格就会增加,从而会减少需求。

那么,现实中是这样的情况吗?有关计算复杂度的理论已经发展了很多年,一个接近板上钉钉的结论是,P ≠ NP。通俗地说,P是指容易的问题(多项式时间内可解的问题),而NP是指困难的问题(在多项式时间内可检验,但不可解,而在不确定的多项式时间内可解)。NP问题不可能化解为P问题,即困难问题不可能变得容易(拉夫加登,2023,第31~41页)。典型的困难问题就是旅行商问题,即一个到各城市推销产品的商人,他或她若在48个城市推销,计算机很难计算出最佳线路。类似的问题还有团问题,背包问题,敌友国问题,等等(Fortnow, 2014, 第2页,第25~43页 )。它们都是要在天文数字的组合中找出最佳组合,有类似于n!(阶乘)或 xn(幂函数)的形式。这些问题都是被抽象为数学模型的问题,比现实中的问题简化得多。因而,面对现实应用的AI就要解决比NP问题更难的问题。这意味着,解决问题的计算量要大幅增加,并且还有没解的可能。

AI产业目前的主要发展方向是具身智能机器人。它首先要解决的问题是“多模态”问题,即模仿人类的多种感官,对环境和对象进行判断。一种感官就是一个维度,每种感觉有着连续的不同的强度,而且在满足度不同的情况下,对事物的感觉也会变化。如果需要视觉,听觉,嗅觉,味觉,触觉,本体觉等等感觉的综合判断,再加上心理、文化偏好和环境的维度有10个,强度分成100个离散的等级,则组合的数量则为10100是一个高阶指数函数,对其进行计算则远难于NP问题,基本没有解,以致只得蛮力搜索,这是耗时最长的“计算”。而这种指数函数随着维度、状态或强度的些许增加就会迅速增加。所以当人们将多模态增加一个维度时,计算量不成比例地迅速增加。

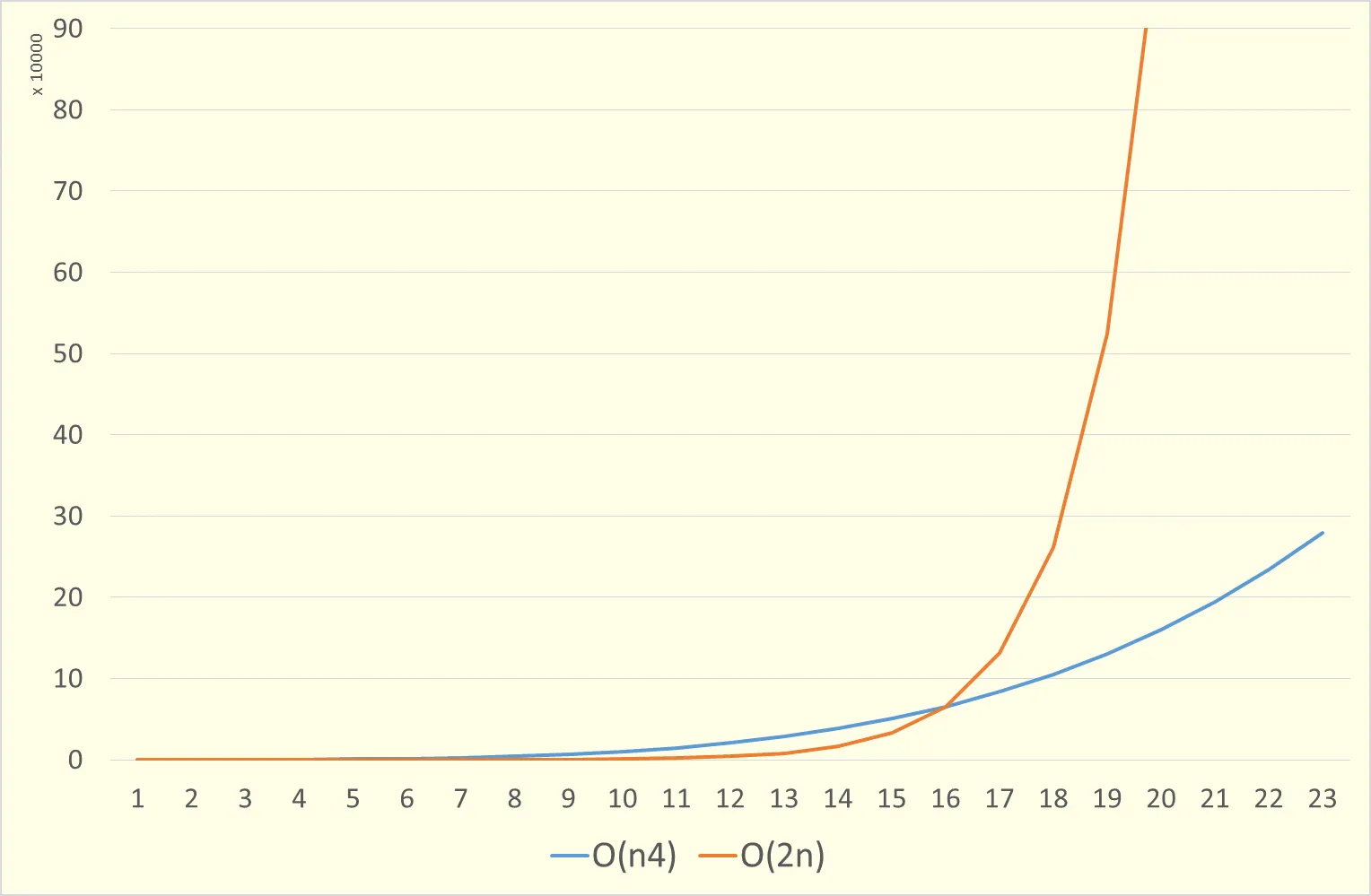

与黄仁勋所说的计算速度的“指数性增加”相比,这种效用需求增加导致的计算量的增加更为迅速。如人们不满足于AI的视觉和听觉,还要增加触觉的维度。这样增加一个维度的指数性增长,与黄仁勋的“指数性增长”哪个更快呢?按10年10万倍 来计算,每年增长率约为316%,再预期能达到400%,其多项式时间是O( n4 )(n = 1,2,……,),而与只有视觉和听觉的二维多项式时间(O( 2n))比,已经是差得很远。见下图。在其中,n 在两种公式中的含义不同,在计算效率指数性增长的公式中,n 表示年份;而在计算量需求指数函数中,n 表示感觉强度的精度等级,越是要分辨细微的差别,等级划分越要精细,这意味着n 越大,感觉细密分辨的能力越高。而如果n 较大(如>10),计算复杂度就会急剧增长。这说明,计算速度增长需要时间,而计算量需求增长只需提高效用要求。也就是说,在任一时间内,计算量需求增长会受到计算速度增长的限制。

图1 n的4次方与以n为指数的增长对比

说明:图中,横轴为n,纵轴为n的函数。蓝色曲线代表计算效率的提高(O(n4)),橙色曲线代表二维空间组合数量随着精度提高的增长速度(O(2n))。图中显示,当n > 16后,计算复杂度数量增长就迅速超过计算效率增长。

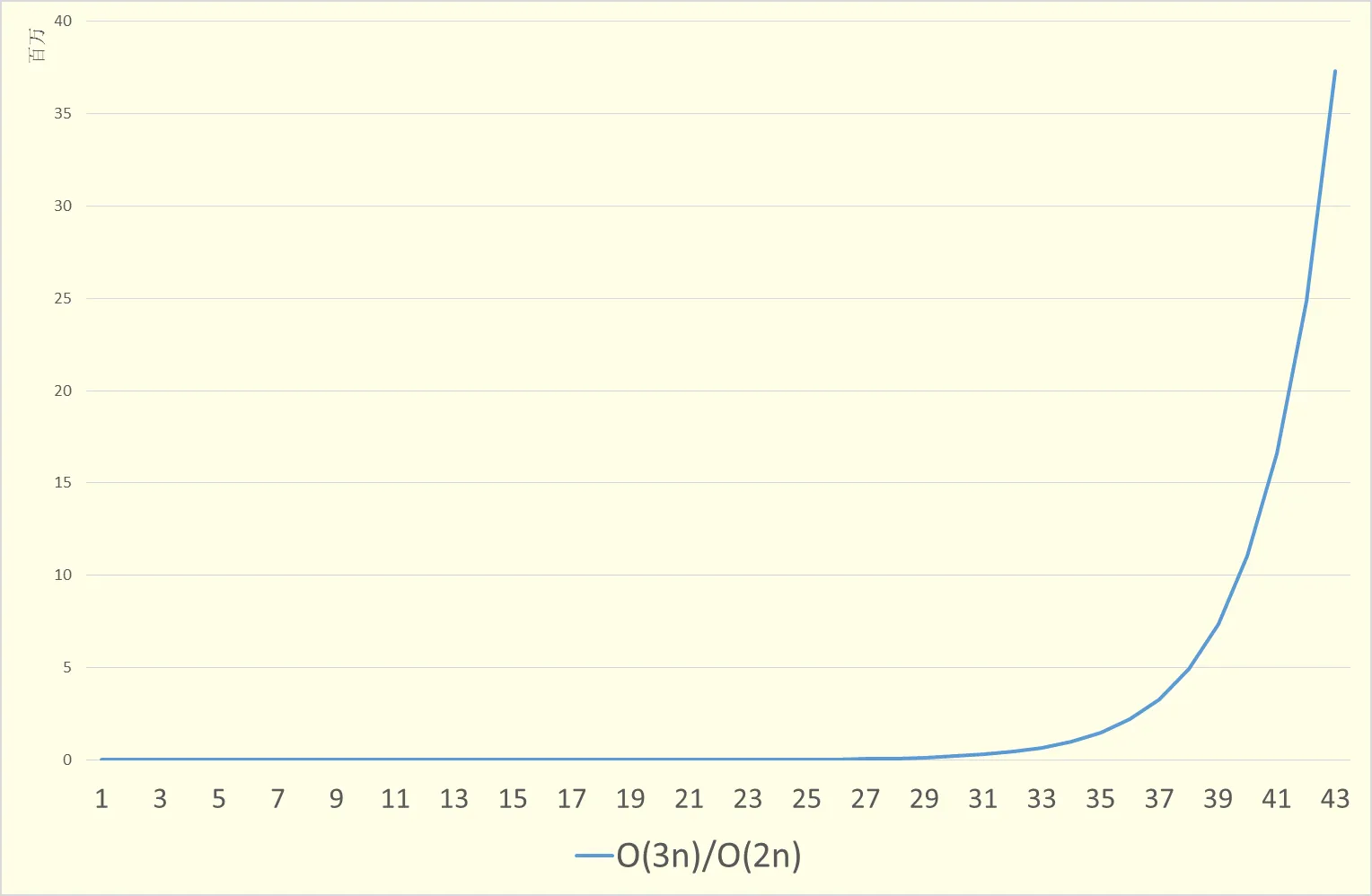

而这个二维多项式与三维多项式(O(3n) )相比,亦是小巫见大巫。见下图。

图2 二维与三维的计算复杂度增长对比

说明:图中蓝色曲线表示三维多项式复杂度与二维多项式复杂度之比(O(3n)/O(2n))。说明增加一个维度,在n较大时,复杂度会增加一个数量级。

正是基于这一点,莫拉维克悖论指出,人工智能能做在人类看来很难的事情,却不能做人类看来轻而易举的事情(杨立昆,2025)。这是因为,人类所谓“很难”的事情,是那些经过抽象和形式化,用一维语言描述或经多重推理的问题,这种问题计算机却可以轻而易举地解决;而人类认为“容易”的事情,如倒咖啡或拿香蕉,却是真实物理世界的多维度选择问题,不仅空间维度要比一维语言增加甚多,而且除了空间维度的判断外,还需要听觉、嗅觉和触觉等维度的综合判断。人类在生物界数十亿年的演化中形成了对物理世界多维度判断的本能,计算也是在潜意识层次进行,所以感觉非常容易,而计算机却要进行如此巨量的计算,这已远远超过了NP问题的计算复杂度。

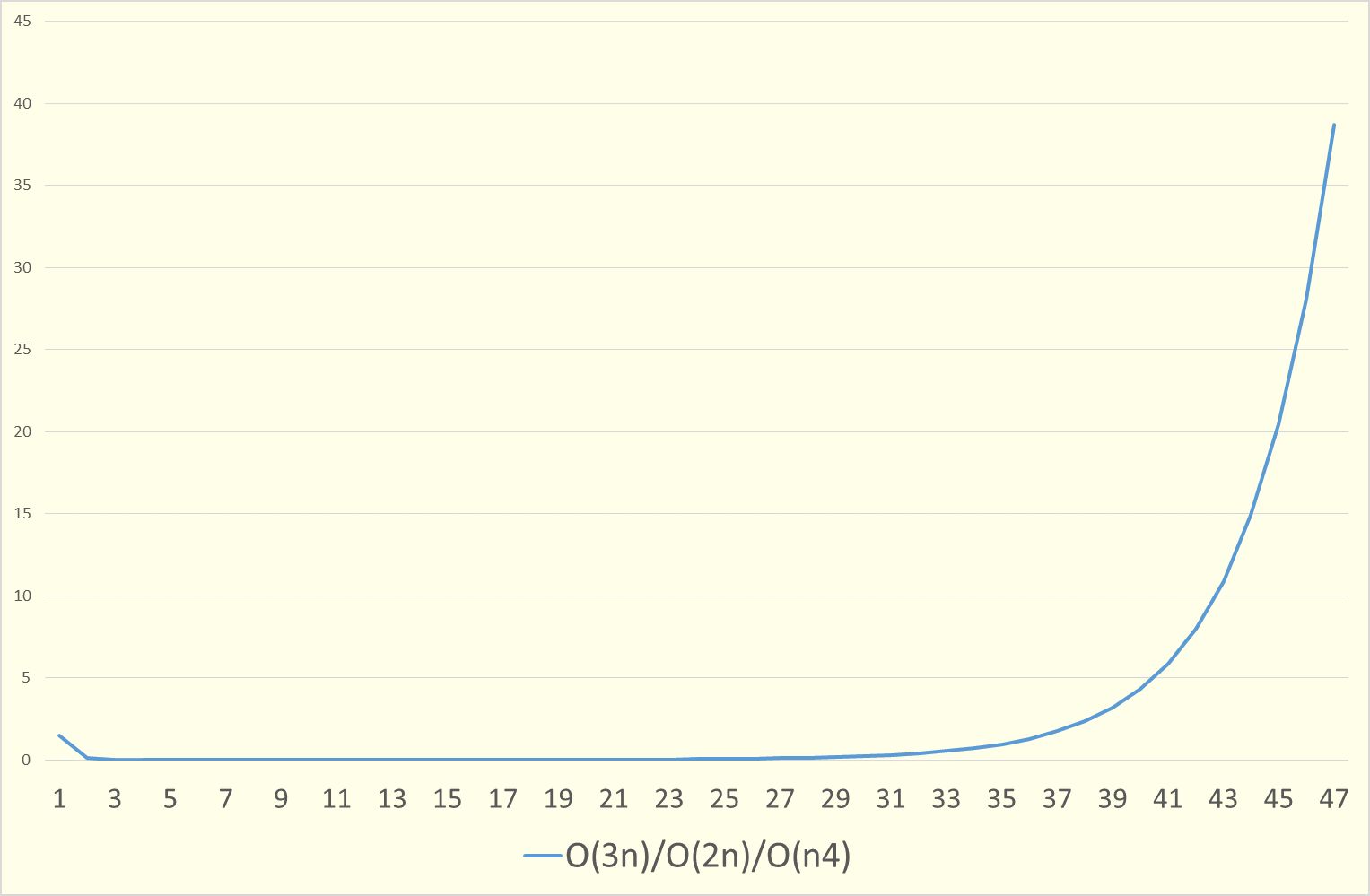

如果我们要想改善一下智能机器人的服务,比如不仅要拿到香蕉,而且要辨别哪个香蕉熟得恰到好处,就要在听觉和视觉基础上增加触觉维度。如此一来我们就增加了天文数字的可能组合,增加了大量的计算,其增量明显超过了黄氏定律所预期的计算速度的增长,其结果是单位效用的成本急剧上升。见下图。在这里n代表感觉维度的强度分级,更为精细的分级会带来更精确的判断,从而增加服务效用。如在拿香蕉时根据香蕉的软硬判断哪一根香蕉正好成熟。感觉维度每增加一维,就会增加一个数量级的选择,而感觉维度的精度每增加一点儿就会带来计算量的陡然上升,从而导致单位成本的增加。无论是增加维度或者是提升精度,都会在增加效用有限的情况下,形成计算复杂度屏障。这不仅会带来产品成本的上升,而且使用成本也会上升。

图3 从二维增加到三维,在计算效率增长情况下的单位成本增长

说明:图中蓝色曲线表示三维复杂度与二维计算复杂度之比,再除以计算效率指数性增长((O(3n) /O(2n)/O(n4))。说明从二维增加到三维,计算复杂度之比,在计算效率增长的情况下,仍要明显地增加。这近似地表明随着对效用的要求的些微增加,单位成本的急剧增长。

当AI 产品的单位效用的成本增加时,需求量就会下降。反过来抑制了其价格的上涨。而因增加维度从而增加效用的计算成本就无法被抵偿,也就抑制了供给者继续改进人工智能产品。因而,由于增加单位效用的计算量更为快速的增长,导致单位效用的成本明显上升,整个社会对计算量的需求将会减速,最终会接近停止。所以,从这个角度看,计算产业的乐观前景将会打折扣。可能的情况是,在中近期内,大型语言模型还有一些改进余地,用户数量还会继续增加,但增速会减慢。统计数据显示,自2025年4月,CHATGPT的新用户增长开始放缓,日常使用量趋于平稳,10月移动应用的全球下载量预计将下降8.1%,美国每日活跃用户的平均使用时长自7月以来下降了22.5%。与2025年2月相比,DeepsSeek在5月的流量下降了29%。