于2025年11月在巴西贝伦举办的《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会(COP30)正式落幕。本届大会正值巴黎协定通过十周年,各方聚焦从制度框架的搭建向具体行动的落实转变。COP30的谈判核心在于推动“化石能源退出路线图”、国家自主贡献(NDC)落实与公正转型机制建设,并提升全球适应资金助力发展中国尤其是气候脆弱国家应对极端天气带来的紧迫挑战。

FT中文网在贝伦现场参与报道,并与绿色和平中国总负责人袁瑛进行专访。据袁瑛观察,“新旧议题交织为贝伦气候谈判蒙上‘乌云’,资金、减排等传统议题依然焦灼,贸易、矿产资源等新议题给谈判增加了新的难度。然而,大会的“金边”依然清晰可见:近95亿美元森林资金承诺、化石能源退出与毁林治理两大路线图的提出和推进、公正转型机制的建立,三倍适应资金的确立等等,结合巴西主席国与各缔约方对多边进程的坚定支持、以及国际社会对中欧等关键大国发挥气候领导力的共同期待——这些积极信号都将继续为未来的全球气候行动奠定重要的基础。”

以下是专访对话。

FT中文网:上次采访您是在COP27,当时关键词是“落实承诺”。如今COP30强调“落实行动”。行动为何会成为本次大会的核心?

袁瑛:其实,每一届气候大会讨论的核心都离不开“落实”。但今年之所以特别强调“行动”,有两个原因。

第一,2025年正值《巴黎协定》达成十周年。在这个关键时间节点,各方都在回顾过去十年的实际进展。过去十年,气候谈判的重点几乎都在围绕《巴黎协定》的实施细则展开,包括强化透明度、资金机制、技术框架、全球碳市场规则(Article 6)等。直到去年在阿塞拜疆巴库举办的COP29,这些关键的制度性框架基本敲定,可以说《巴黎协定》的结构框架已经搭好”。

因此,从本届贝伦气候大会开始,各个缔约国的任务从“搭框架”进入到“向框架里填内容”。从这个意义上来说,它是一个重要的“行动节点”。

第二,外部现实让“行动”变得前所未有的紧迫。开幕当天,联合国气候变化框架公约(UNFCCC)秘书处发布了更新版的《国家自主贡献综合报告》,在加入了中国、欧盟等22个新提交的国家自主贡献(NDCs)进行测算后发现:预计到2035年,全球温室气体排放仅比2019年水平下降12%,而要实现1.5℃温升目标则需要达到60%减排量。全球气候雄心仍与1.5℃温升目标差距极大。

与此同时,全球极端天气频发,仅过去一年就造成了数百亿美元损失。全球遭遇暴雨、洪灾等极端事件的次数和强度都在上升。这些现实加剧了行动的紧迫性,也让“落实”成为本届会议的关键词。

FT中文网:本次大会,真的“行动”了吗?有哪些议题获得了实质性进展?

袁瑛:本次大会还是“高开低走”,最后在三大关键领域——化石能源、资金支持和森林保护,我们都没有看到如第一周所预期要达成的成果,包括既未设定化石燃料淘汰路径,也未形成具体的森林保护方案,更未实现气候资金的实质性加码。

无疑,新旧议题交织为贝伦气候谈判蒙上“乌云”,资金、减排等传统议题依然焦灼,贸易,矿产资源等新议题给谈判增加了新的难度。

即便如此,大会依然形成了一些可圈可点的成果,包括近95亿美元森林资金承诺、在正式议程之外提出的“化石能源退出”与“毁林治理”两大路线图,公正转型机制的建立,三倍适应资金的确立等等,结合巴西主席国与各缔约方对多边进程的坚定支持、以及国际社会对中欧等关键大国发挥气候领导力的共同期待——这些积极信号都将继续为未来的全球气候行动奠定重要的基础。

FT中文网:在您看来,本届大会“焦灼点”是什么?为什么会形成这种僵局?

袁瑛:本次谈判最大的焦灼点来自主席国单列出来的“四大议题”,分别是《巴黎协定》第9.1条所涉发达国家资金支持义务;单边贸易措施;如何对国家自主贡献综合报告做出反应、如何应对1.5°C目标雄心和实施差距;以及欧盟提出的双年透明度报告综合报告事宜。这些议题既重要又极具争议,如果放进正式流程会拖慢整体进度,只能在非正式磋商中处理。

当前,这四个议题之所以变得尤为关键,根源在于当前气候谈判与外部现实之间的紧密关联。无论是通货膨胀、宏观经济波动,还是新兴产业链和供应链的调整,都在不断塑造国家间力量关系的新博弈。这些新的利益关系点持续凸显,要求气候谈判必须作出回应。

其中,《巴黎协定》第9.1条(所涉发达国家资金支持义务)与如何对国家自主贡献综合报告做出反应,折射出发达国家在气候减排、历史责任和行动力度方面的长期争议。另一项焦点议题涉及单边贸易措施,其背景是发展中国家的制造业出口对欧美市场的强烈冲击导致的反弹。这类措施本质上属于贸易范畴,传统上不属于气候谈判范畴,但目前已成为必须面对的现实话题。

总体而言,大量随着全球经济和产业变局引发的新问题正不断被进入气候谈判议程,包括第一次进入气候谈判视野的关键矿产议题。这些新问题,围绕尚未解决的南北之间的争议问题——减排责任和资金,都会使得气候谈判进程愈加困难和“负重前行”。

FT中文网:COP30的焦点之一是新一轮国家自主贡献(NDC),但开幕后却被列入非正式磋商。这释放了怎样的政治信号?目前各国提交的NDC与1.5℃控温目标差距巨大——这个差距究竟为何补不上?阻碍在哪?

袁瑛:NDC的本质是“国家自主决定的贡献目标”,它在正式谈判中本就没有独立的谈判轨道。因此,本届大会将其放入非正式磋商,并不是降级处理,反而体现出当前各方对NDC力度缺口的高度关注。

从上轮NDC的执行情况来看,问题已经十分明显:成果不尽如人意,未能有效遏制全球碳排放量。根据世界气象组织(WMO)报告,2024年大气中二氧化碳浓度依然创下历史新高,这说明既有NDC的力度与落实程度都存在明显不足。

但现实是,NDC对各缔约方没有约束力。作为“自主贡献”目标,其执行不依赖强制机制。自2009年哥本哈根会议以来,全球减排框架已从“自上而下的法定义务”模式转向“自下而上的自主目标”逻辑。在这一架构下,国际层面不再具备强制约束,制度运行高度依赖各国的“自觉性”,但遗憾的是,目前仅有不到半数的缔约国国家递交了新一轮NDC。

更严峻的是,已提交的NDC不仅目标雄心不足,实际落实也普遍滞后。当前的非正式磋商的核心并不是逐个考核国家,而是聚焦一个更根本的问题:既然现有NDC与1.5℃存在明显差距,当下各国应该如何弥补这个缺口?是否有进一步提升雄心的机会和行动窗口?

FT中文网:今年会议上,公正转型是个热词,134个国家与民间社会要求建立“贝伦行动机制”。应该怎么理解这个概念,围绕此为何存在不同的意见?

袁瑛:从大众视角看,公正转型通常被理解为国内能源转型过程中涉及的就业和社会保障问题;但在气候谈判的语境下,更多国家把它视为国家之间的公平问题,强调气候行动应当致力于缩小而不是加剧全球南北差距。当然,从近年谈判的进程来看,公民社会所主张的公正转型议题也涵盖了更多社会和公正议题,范围进一步扩大,这些问题都将在本届气候大会上共识建立的公正转型机制下继续讨论和厘清。

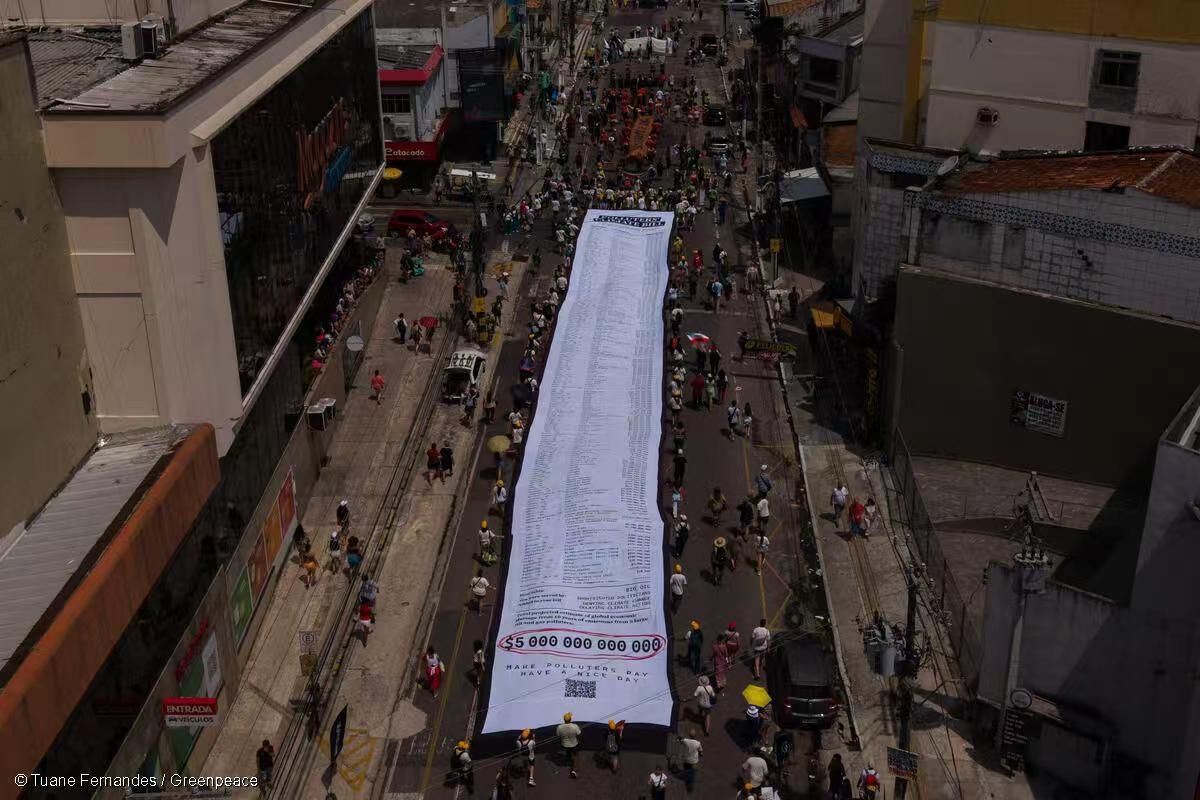

FT中文网:在贝伦街头游行中,绿色和平与民间社会组织和原住民代表一起展示了一张“气候污染者账单”(climate polluters bill),账单估算了仅5家主要油气公司在过去十年排放造成的损失超过5万亿美元。绿色和平强调“让污染者付费”。为什么想发起这样的活动,这一原则在国际舞台上最大的阻力来自哪里?主要理由是什么?现实的破局方式可能是什么?

袁瑛:“让污染者付费”看似理所当然,但在实践中并不容易实现。绿色和平发起针对跨国化石能源巨头的倡议,正是因为这些企业在获取高额利润的同时,造成大量碳排放,却为承担相应的环境责任。其核心理念很简单:加剧气候变化的主体应当为其行为负责。我们希望通过这一倡议筹集更多资金,用于支持气候行动,特别是保护那些最脆弱、受气候冲击最严重的社区,让灾害的后果由排放源头承担,而非受害群体。

乐施会报告显示,根据约590家大型油气与煤炭公司2024年的收入,对其征收所谓“polluter profits tax”(污染者盈利税),可在第一年筹集高达4000亿美元的资金。联合国环境规划署(UNEP)在其“2025年适应差距报告”中指出,到2035年,发展中国家每年应对适应气候变化所需的资金为3100亿美元。针对油气公司的税收就完全可以覆盖这笔费用。同时,最新Carbon Majors数据显示,36家化石燃料公司确实在2023年产生了全球超过一半的化石燃料碳排放排放。因此,通过征税不仅有助于削减相关企业的超额利润,还能推动其加速能源转型。

当前,我们看到一些新的突破已经出现。联合国秘书长呼吁对化石燃料开采、航空等高排放行业征收“团结税”(solidarity levy),以筹集用于气候与发展的资金。已有近20个国家加入全球团结税特别工作组,共同致力于向污染行业征税,并将资金用于气候行动与发展相关领域。我们的调研显示,在中国,有86%的受访者支持对石油天然气公司征税,并将相关收入用于援助受气候冲击最严重的社区。

FT中文网:自2009年以来,您已参加COP 16年。如今的气候外交与十年前相比,本质上发生了什么变化?

袁瑛:自2009年以来,全球气候外交发生了明显变化。首先,联合国气候框架下的多边治理体系面临改革的呼吁,来改善效率不足、机构冗余等挑战。。与此同时,以国际海事组织、国际民航组织以及《蒙特利尔议定书》等为代表的区域性与行业性减排机制不断扩展,这些机制在补充全球治理的同时,也带来全球气候治理呈现出碎片化趋势。特别在特朗普退出巴黎协定后,这一趋势更加显著。未来,全球气候治理框架在寻求进一步改革的基础上,也要考虑如何与区域性、双边或小多边框架进行协同。

其次,全球减排的底层也在发生变化。过去主要依靠自上而下的约束和法律机制推动各国行动,而当前更多依赖自下而上的自愿贡献和倡议。此外,全球层面的政治合作意愿都在下降。这种变化受到经济下行、国际产业竞争加剧以及部分国家内政因素等多重影响。

然而,市场与技术因素的驱动力在全球减排议题上不断增强。随着全球尤其是私营企业和投资机构的加入、清洁技术得到了快速发展,减排成本持续下降。气候行动获得了新的内生动力。特别是中国在清洁能源和技术领域的迅猛发展,大幅降低了全球减排成本尤其促进了南方国家的快速转型,从而成为提振全球气候行动力的非常重要的积极力量。

此外,一个同等重要的变化也体现在公众对气候变化的认知和参与程度也显著提升。十年前,气候谈判在很多人眼中是遥远、高度政治化的话题,与日常生活关系不大;如今,随着极端天气事件频发,气候变化已切身影响每个人。我们在开展气候倡导和跨界联动时,能够明显感受到公众兴趣和参与度明显提高,社会各界正逐渐成为推动气候行动和公共讨论的重要力量。

FT中文网:中国在气候议题上的国际角色发生了哪些关键性变化?在本届大会上有哪些具体体现?

袁瑛:这几年,以可再生能源发展为驱动的中国能源转型进程成绩斐然,绿色和平最近发布报告迈向”十五五煤电何去何从:转型路径与多元机制研究》现实,截至2025年6月,中国风电和光伏装机容量达到16.7亿千瓦,历史性超过火电装机规模14.7亿千瓦,可再生能源发电能力显著提升。同时,2025年中国将煤电发电量控制在5.55万亿千瓦时,电力部门有望快速到来。

与此同时,中国国内新能源和绿色技术产业的快速发展也带动了出口,中国新能源出口额自2020年已飙升至1,771亿美元,预计2025年将突破2,000亿美元;自2011年以来,中国在海外新能源制造项目的总投资约2,200亿美元,其中90%集中在最近三年,新能源出海制造能力强劲。

在这一背景下,中国在国际气候事务中逐渐展现出三个主要突出的角色:全球绿色转型的领导者,在推动国内清洁能源发展的同时带动全球降低减排成本,并赋能南方国家加快能源转型;多边主义的维护者,在多边气候治理框架面临挑战和领导力出现真空的当下,通过践行承诺和积极参与国际合作,和其他合作伙伴共同维系多边合作框架;国际合作新规则的塑造者,从原来的追随者到现在的引领者,中国也在参与国际合作的机制和制度建设,使其更为公正、平等,并能够反映和代表发展中国家利益。

FT中文网:美国的缺席,对本届大会产生了怎样的影响?更广意义上,你认为全球气候外交未来最大的结构性风险是什么?

袁瑛:美国的缺席对本届大会谈判的直接影响有限。但其对多边合作的中长期破坏性影响不容忽视,尤其是在资金、技术及相关机制落地方面,可能会产生“涟漪效应”。

从更广的视角来看,全球气候外交未来面临多重结构性风险:首先是国内政治不确定性,大国内部政治力量变化,尤其是右翼政党倾向于反对绿色转型,这可能导致国家利益与经济的优先级置于气候议程之上;其二是资源与能源冲突,俄乌战争或地缘政治紧张推高能源价格,迫使部分国家优先关注能源安全而非气候议程,从而放缓全球能源转型进程;其三是绿色贸易摩擦,围绕清洁技术产业和产业链的贸易争端可能与气候谈判交织,这不仅增加议程的复杂性,同时也可能推高全球能源转型成本,影响减排效率。

FT中文网:当美国缺位逐渐成为一个中长期的现实,我们看到在本届COP30中国与欧盟的互动备受关注,您如何看待中欧在气候领域的合作现状和前景?这对未来全球气候治理格局会有什么塑造作用?

袁瑛:在本次大会上,中欧在很多议题的立场上存在较多的分歧,这并不是一个理想的状况。事实上,中欧双方具有较大的合作潜力和基础,应该以及有能力能在全球事务中发挥“联合领导力”。

首先,双方都是多边秩序和机制的维护者。

其次,在绿色产业与技术领域,中欧即是领导者又彼此存在“竞合关系”。此次气候大会的结果,也反映出中欧在沟通和互信上仍有待加强,无论是在气候、贸易、信息安全,还是关键矿产与专利等问题上,双方目前都缺少桥梁型机制来促进全面理解。因此,未来中欧合作不仅能够带来双边互惠,也是破局目前气候谈判进程“迟缓”的关键因素。我也希望看到中欧双边更多务实和灵活的领导力的展现,寻找“求同存异”的切入点,进行持续的双边对话和协调,来共同推动全球气候治理进程。

(图片均由绿色和平提供。责编邮箱yilin.yuan@ftchinese.com)