近几年来,伴随着中国经济增长面临复杂的局面,部分群体面临着就业压力,除了应届大学生以外,中年群体的就业困境影响到家庭生活也是社交网络的热门话题。2024年,福布斯的一篇标题为“中国的中产阶级正在消失”的报道中,指出自恒大违约以后,“持续的房地产危机一直困扰着经济……压低了中产家庭财富的主要来源”。也有媒体和研究机构讨论全国收入税收降低、高端消费减少等现象,网络流传很多相关的段子,如中产“作死三件套”:高额房贷、单职工、两娃上国际学校,后又演变为“返贫五件套”:冲动投资创业、倾家荡产买房、子女接受精英教育、为他人做担保、盲目投资理财。这些段子反映出一些上中产和富裕阶层的经济负担和焦虑;虽然“返贫”未必是真的贫困了,但确实有越来越多人感受到上述危机。

公众讨论中产返贫,是有很多中产家庭收入和生活质量下降。但一个正常的社会本来就应该双向流动,有人阶层上升、有人阶层下降;若中产阶层中部分的下滑伴随着相应的上升,并且变动规模相对合理,那是正常社会新陈代谢的表现。如果中产阶层出现整体的下滑,毋庸置疑是很大的问题,但目前的公共讨论与媒体报道,没有呈现阶层流动的全貌,也未准确刻画中产收入下降群体的特征。本文基于可靠的数据,从总体上把握中国社会各阶层的收入变化,以及中产阶层的上升与下降的占比,以此来理解中国的中产阶层的地位变化。

迅速崛起、方兴未艾的中国中产阶层

“中产阶层”原本是社会学概念,综合来看,中产阶层工资以薪金为主要收入,靠知识与技能获得工作收入,收入处于中等或者更高水平,有能力和意愿消费闲睱。按学者李强的归类,中产阶层包括传统干部和知识分子,就职于IT、金融等专业领域的高学历从业者、优秀大中型企业的职工以及个体私营业主及中小公司的经理。

无论是中产阶层的定义还是现实人群的分类,教育程度和职业是界定中产阶层最重要的两个维度,在中国主要是本专科以上的学历和白领等非体力劳动的工作。据人口普查数据,2000年时,全国22周岁的适龄人口(一般处于大学在读或毕业阶段)的本专科及以上毛入学率为8%,仅160万人,而到当前,已经超过六成,每年毕业的本专科大学生在1000万人左右。

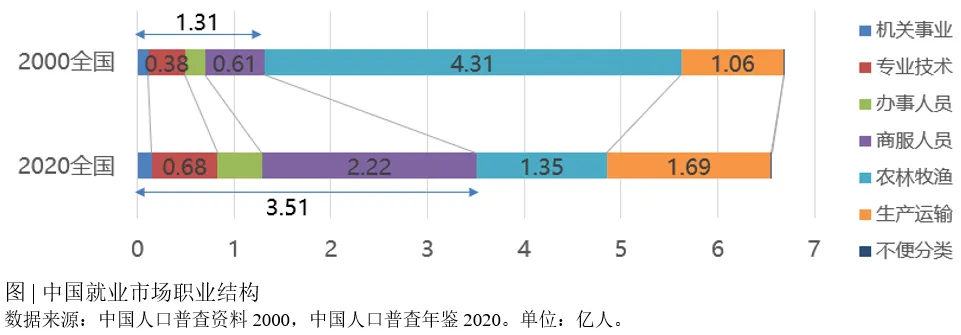

从职业类型看,中国白领工作岗位和服务业呈现跨越式发展,据人口普查数据,农业就业人口从2000年的4.3亿,下降致2020年的1.3亿,而服务性、专业性工作岗位则从2000年的1.3亿上升至2020年的3.5亿。按中国职业分类标准,机关事业及企业负责人、专业技术人员(如教师、医生)、办事人员基本都是中产阶层,其规模从2000年的7000万上升至2020年的1.3亿,而商业服务业的从业者从6000万上升至2.2亿,其中至少2成是纯非体力工作岗位(技术性强或偏向管理、销售等白领岗位),此外,其中混合性以脑力为主的岗位的渗透率也越来越高,服务业的扩张大大增加了白领工作岗位及中产阶层储备池的规模。这个趋势目前没有后退,中国中产阶层潜在的人口基础在不断扩大。

数据来源:中国人口普查资料2000,中国人口普查年鉴2020。单位:亿人。

对于公共讨论而言,收入是衡量中产阶层更直接的指标。美国的很多调查与研究一般将家庭收入处于全国家庭收入中位数的2/3至2倍之间的家庭视为中等收入家庭(例如Pew),据此计算,美国的中产家庭比例在1971年时大约占60%,目前为50%出头,而高收入群体在目前为20%左右。由于中国整体收入偏低,按上述方法下限对应的家庭,很难称的上是中产阶层,而中国的高收入群体中的大部分更多体现了中产阶层的特征。胡润百富发布的《2019中国新中产圈层白皮书》,将中产定为“一线城市家庭年收入30万元以上,新一线及其他城市家庭年收入20万元以上的城镇居民”, 采用北京大学的中国家庭追踪调查(CFPS)数据,在京沪两地,2022年家庭收入超过20万的占四成人口,超过30万仅为四分之一,从全国来看,家庭20万的收入在2022年对应着全国88分位,也就是1.7亿人。这个规模无论在社会学的意义上还是实际的体感,都大大低估了中国中产阶层(中等收入群体)的规模。在绝对收入上,胡润20、30万的中产定义已经是中国相对富裕的阶层。

根据学者李实的划分,三口之家年收入在10万元至50万元之间界定中产阶层,中产门槛值下降至10万元,按此标准,国家统计局在2017年测量的中等收入群体达到了4.6亿人,约占总人口的三分之一。按此标准,据CFPS的数据,2018年至2022年中国中等收入家庭比重从29%扩大到37%,中等收入的规模仍然在明显的持续的扩张。

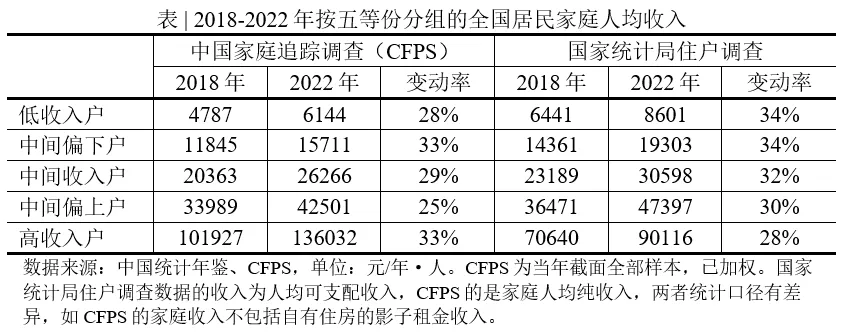

按收入高低将中国全部家庭分为5等分,无论是CFPS的数据还是国家统计局的住户调查,每等分的收入在2018年至2022年,都是持续提高,没有任何一个家庭组的平均收入是下降的。

从国家统计局的数据看,2018年以来至去年,按五等分划分的家庭组,每一组家庭的平均收入都在上升,没有停滞的现象,更没有看到整体返贫或者缩减规模的迹象。

中国社会尚处于充分流动的阶段

虽然宏观上中等收入阶层的规模没有缩减,但既然体感以及公共舆论中屡见不鲜的中产阶层返贫或阶层滑落,意味着中国目前仍然有明显的社会流动,有人上升有人下降。我们接下来观察中国社会的流动状态。

为了观察家庭层面的收入变动,我们采用北京大学的中国家庭追踪调查(CFPS)数据,我们选取中产返贫话题蔓延之前的2018年开始,对比最新可用的2022年。我们使用唯一的家庭户识别码合并两年数据,得到近1万户家庭(同时被两轮调查完访),其中8000户左右家庭无变动,其余家庭则因结婚、迁移、分户等出现了另组家庭。另组家庭因为出现了分拆、新组建,所以经常会出现两个新户的家庭人均收入低于原家庭的水平,因为我们主要采用未另组的家庭数据进行分析。我们将两年都受访的家庭在两个年份分别按收入分为十等分,第一组(1)为收入最低的10%家庭,第十组(10)为收入最高的10%家庭。

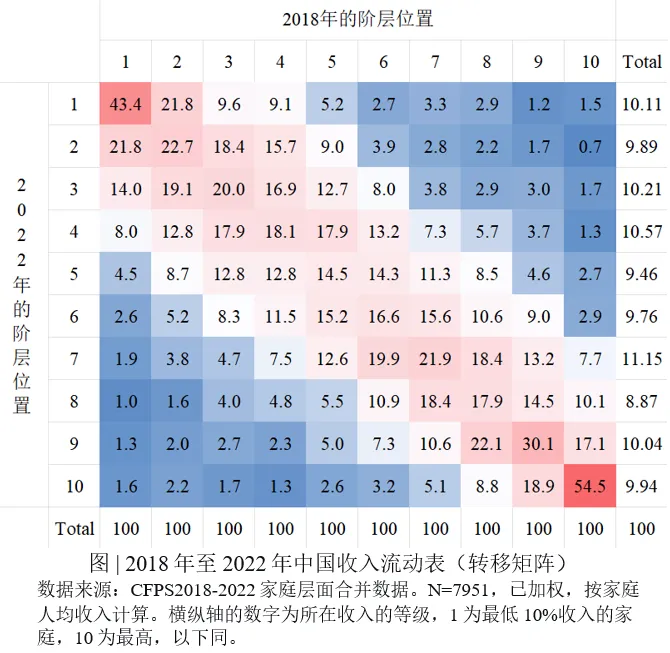

下图为10×10收入阶层转移矩阵,即2018年至2022年期间的家庭在收入阶层间的流动模式。每列代表2018年的起始阶层,每行代表2022年的终了阶层,每一单元格的数值是条件概率(%),即从特定起始阶层流动至终了阶层的比例。所谓中产返贫是指明显的向下流动,这个“明显”一般需要下降多个阶层阈值。一般来说下降1个阶层被视为短程向下,而下降2个或更多阶层是长程向下流动,这个下降才是“明显”的。

我们将阶层变动在上下各一个阶层内(即原阶层向上或向下流动1阶)视为留在本阶层,以此计算1-10阶层的稳定率(留在原阶层)。底层(1-2)和顶层(9-10)稳定性最高,他们有六七成的比例留在了本阶层,对于底层来说,这意味着向上流动相对困难,而对于顶层来说,他们易于维持自己的阶层。中间阶层(不同于本文讨论的中产阶层)流动活跃,仅有半数左右的家庭留在了本阶层,部分阶层提升,另一部分则滑出自己的阶层,显示其相对受挤压的状态。从流动表的色温还可以看到,收入阶层的流动主要是短程流动,上升或下降一般都在2-3格以内,超过4个阶层的比较少见。从流动表的色温看,左下角和右上角即从最低阶层跃升至顶层或顶层骤跌至底层,为蓝色意味着占比很小,也就是说一夜暴富或一夜致贫不是中国的普遍现象。

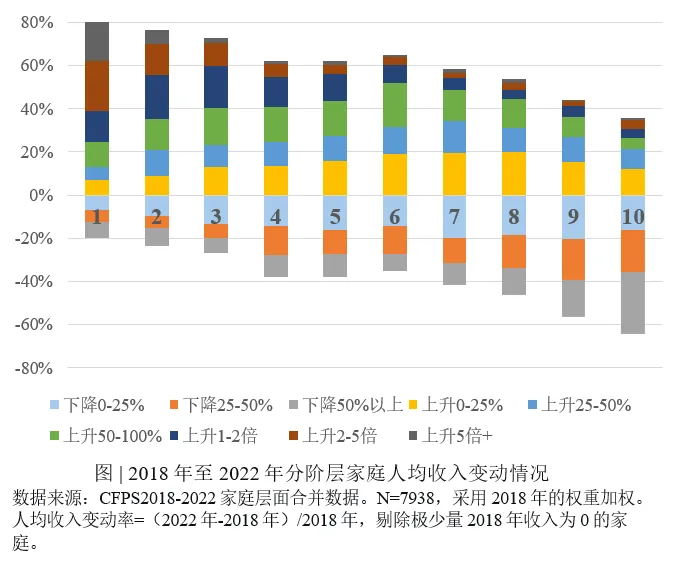

家庭收入阶层的变化是相对的,有人上升就必然有人下降。但阶层下降不一定意味着绝对收入的降低。因为我们还需要考查家庭绝对收入的变动情况。总的来说,2018年至2022年,中国家庭有近六成家庭收入增长,另外四成下降。如果将收入变动在25%以内视为收入相对稳定(因此造成的阶层变动一般在2层以内),那么收入处于稳定和上升区间的家庭总体占四分之三,收入越低的家庭,这个比例就越高。

分阶层来看,如下图所示,1-3层级的家庭,收入下降的只有不到四分之一;4-6层级的家庭收入下降的接近四成。而2018年收入分位数处于7-10的家庭,有一半的家庭收入的绝对值下降了,计算他们的平均收入,经过了4年,他们的总体收入是下降的,其中顶部10%家庭更有三分之二的家庭出现了收入下降。这充分显示了高阶层家庭收入维持的不易,尽管他们保有自己的阶层的稳定率比较高。

以此来看,以收入来衡量的中国家庭社会流动尚处于充分的状态。社会流传的阶层固化可能出在特定行业、身份的群体中有局部存在,但整体上中国的中下层的收入整体处于明显上升的状态,而中上层群体的收入则有明显下滑的压力,维持较高收入并不容易。

脆弱的中产

如前文李实等人的界定,除了极少数非常富裕的群体,中国前40%收入阶层的群体都可归类为中产阶层,也就是第7-10阶层的群体。如果按下降2个阶层为明显滑落,第7-10阶层分别有28.4%、32.8%、36.5%、28.5%比例的家庭下滑了2个及以上的阶层,如果放宽至3个,则分别17.1%、22.3%、23.2%、18.4%。由此可见,中国的上中产(前10%的人群)的稳定性较好,而中下中产则相对边缘,易滑落出中产阶层群体,他们有三成左右的比例会在4年的周期下降2个阶层。尽管边缘中产跌出中产的比例不低,但非中产阶层上升至中产的也不在少数。2018年收入等级在1-6的家庭,平均有16%的家庭,在4年里上升2个层级且进入中产阶层(>=7),最低的1-2层级也有近一成比例,而5-6级则高达近三成比例。

家庭收入下降一般都会带来家庭的阶层下降,如果家庭人均收入下降25-50%,那么在7-8层级的家庭一般要下降3个阶层,而9-10层级的家庭也要下降1-2个阶层。如果家庭人均收入下降50%以上,更是非同小可,7-9层级的中产要平均下滑5个阶层,而第10组家庭也要下滑3个阶层。

那么中产阶层(7-10层级)收入下降25%以上且阶层下滑2个层级的家庭有多少?以2018年基线,7-10层级的家庭共占人口的40%,其中收入下降了25%-50%的,有5%,下降50%以上的,有6%,合计占全部中产的四分之一,这可不是一个小数字,客观上也印证了中产返贫的体感认知。这也在微观上弥合了体感认知与宏观数据的鸿沟:尽管宏观上中产阶层的规模与收入水平都在上升,但中国中产阶层的流动性非常强,有四分之一的中产阶层仅需4年时间就会掉出自己原来所在的层级。

虽然我们使用收入衡量社会阶层,但消费支出更容易显示家庭生活水平的实际变化。如果收入下降的情况下消费不变,表示收入稳定或储蓄丰厚,不需要改变消费水平,或许能更好的衡量中产定位,也更容易区别核心中产与边缘中产,边缘中产相对来说更脆弱,会因为收入变动等事件掉出原有阶层。

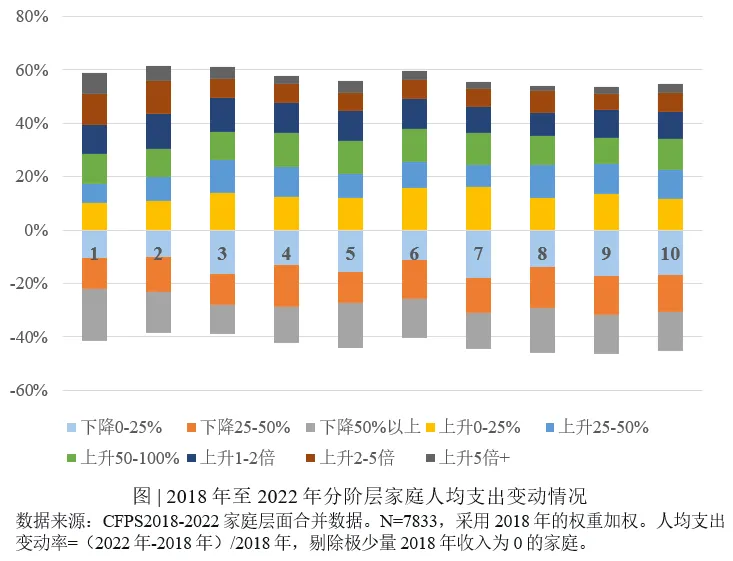

一般来说,家庭支出的变动有两面性,一方面在刚性支出上的灵活性比较低,受中短期的收入变动影响较小,除了家庭必要的生活消费以外,中产阶层的“作死三件套”在中短期内一般也具有较强的刚性,另一方面家庭的可选消费支出有很高的灵活性,一般预期到收入可能会下降,还未到收入下降时家庭的可选消费就开始调整。下图就显示了家庭支出变动的复杂性,各阶层的家庭支出变动结构差异不太大,这与收入变动结构有非常大的区别。中产和高收入家庭尽管收入调整比较大,但支出向下调整的区间明显小于收入,这侧面上验证了“中产作死三件套”的刚性程度。

家庭支出受预期因素驱动的比较多,CFPS在2022年的调查于当年5月启动,当时家庭层面的预期尚且不如现在悲观,2023年以来,随着就业与消费的持续低迷,悲观的预期越来越明显,家庭支出的表现可能随收入变动的趋势会更加显著甚至有所超出,这就只能留待未来新数据公布以后再做分析。

回过头来看,中产返贫尽管不是中国的普遍现象,但中产阶层的滑落风险非常高,在四分之一的中产阶层在四年时间就滑出自己原来的阶层,中产返贫现象在特定人群已经是非常显著的事实。国际对比来看,富裕阶层和上中产的稳定性更好,下中产更脆弱且亦滑出中产是中美的共同现象,但中国的社会流动更强,据美国Census Bureau SIPP在2009-2012的区间数据计算,从上层(top20%)下滑40%至中层(中间20%)或者以下的的比例为10%,从中上(次20%)下滑40%为15%,中国对应的阶层在4年区间下降同等水平的比例比美国要高出5%。这个中产滑落的风险更是明显高于西欧国家和日本。社会阶层固化固然不好,但流动性如此之高,因此产生的社会问题也不会少。这足以让各方警惕,以适当维护中产阶层的稳定性。

(本文仅代表作者本人观点,责编:闫曼 man.yan@ftchinese.com)